By José Manuel Escobar, Gerente de LQA Thinking Organic.

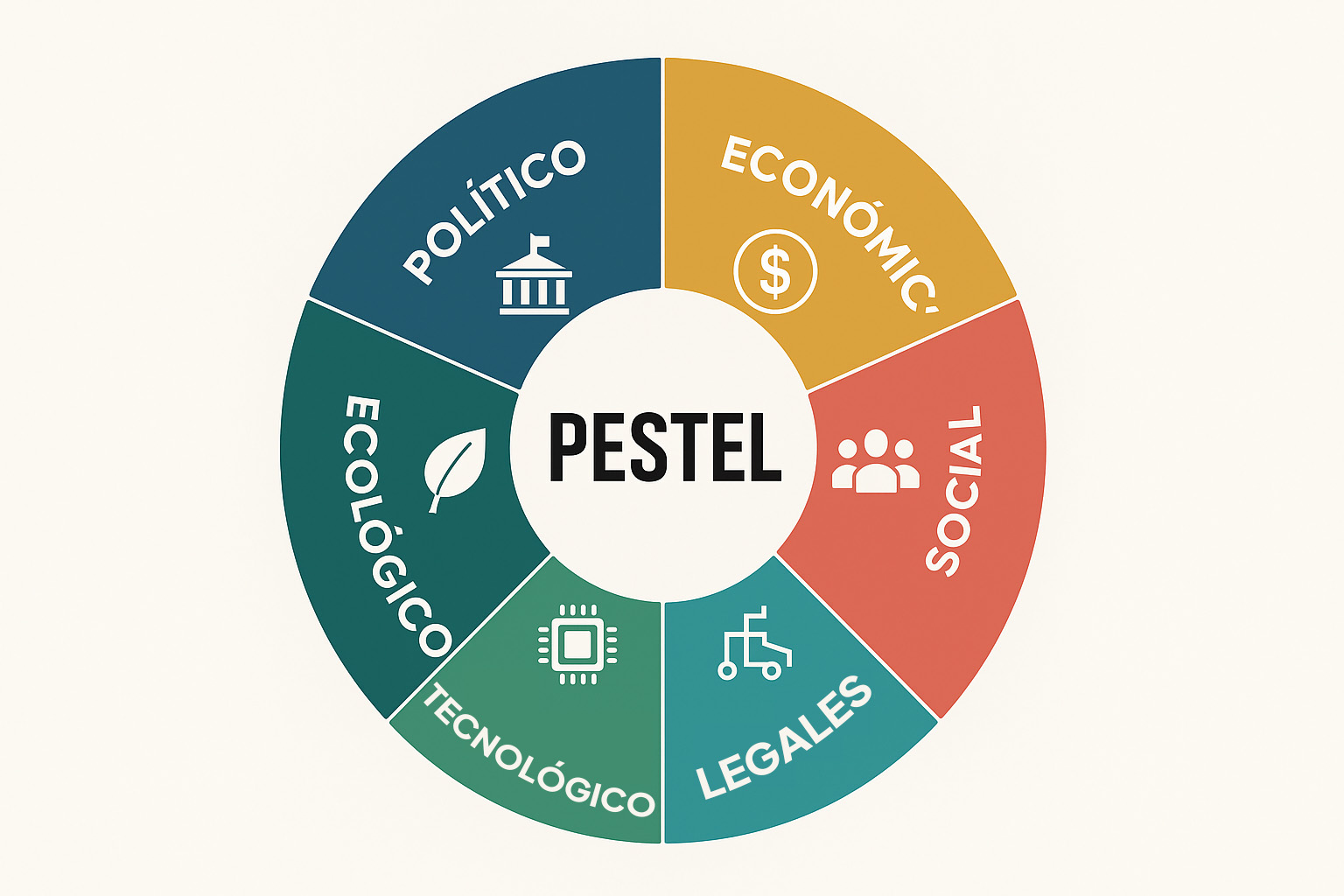

Hoy os traigo el denominado “Análisis PESTEL”, originado inicialmente por el profesor Francis J. Aguilar (1932-2013) de la Universidad de Harvard. Al principio fue una herramienta de análisis conocida como “ETPS”, concebida para identificar oportunidades y amenazas en entornos altamente competitivos, y que Aguilar dio a conocer en 1967 con la publicación de su libro Scanning the Business Environment (Análisis del entorno empresarial).

Más tarde, en los años 70, esta herramienta fue mejorada y ampliada por los profesores Liam Fahey y V.K. Narayanan, quienes incorporaron factores que ya comenzaban a instalarse en las sociedades desarrolladas, tales como los ambientales, ecológicos y legales. Desde entonces, pasó a denominarse con su nombre actual, PESTEL, refiriéndose a los factores Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales.

La utilidad del análisis PESTEL

No hay duda de que el análisis PESTEL puede ser una herramienta fundamental para visualizar aquellos factores externos que no controlamos, pero que inevitablemente nos afectan. En nuestro caso, para una empresa dedicada a la producción y exportación de hortalizas ecológicas, este tipo de análisis nos ofrece información clave sobre aspectos como:

- La capacidad para tomar decisiones estratégicas gracias a la recopilación de datos e información actualizada, obtenida de prensa especializada, informes sectoriales o futuros cambios en la legislación nacional o de la Unión Europea.

- El análisis de oportunidades y la mitigación de riesgos, como puede ser la entrada en vigor de nuevas leyes o cambios en los hábitos de consumo de frutas y hortalizas frescas.

- La identificación de amenazas en mercados saturados, con regulaciones estrictas y modificaciones constantes.

- La mejora en la planificación a medio y largo plazo, alineando nuestra estrategia corporativa con factores externos de alto impacto en el día a día empresarial.

En resumen, el PESTEL es un estudio de mercado centrado en factores externos que influyen de manera directa en nuestra empresa. En nuestro caso, la producción y comercialización de calabacín ecológico.

Factores clave del análisis PESTEL

Para realizar un análisis PESTEL de los elementos externos que nos afectan, debemos preguntarnos: ¿qué factores macroeconómicos inciden en nuestro producto o servicio?. Entre ellos destacan:

1. Factores Políticos

En nuestra situación, se incluyen los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y otros países, el Brexit, la política fiscal y arancelaria, o los cambios en la PAC (Política Agraria Común). Estos aspectos determinan qué mercados facilitan o dificultan la exportación de nuestros productos.

2. Factores Económicos

Hablamos de posibles cambios en las normativas públicas y privadas de producción, en el etiquetado o en el uso de materias activas. También influyen la inflación en los países de destino, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, las tasas de interés, el desempleo o el aumento de los costes de producción en origen (inputs, mano de obra, energía). Todo esto nos resta competitividad frente a áreas productivas fuera de la UE.

3. Factores Sociales

Permiten evaluar las preferencias de consumidores cada vez menos homogéneos y más informados, así como el impacto de nuevos valores culturales que transforman los hábitos de consumo. El respeto por la naturaleza, la responsabilidad social corporativa o la percepción de productos de países en conflicto bélico influyen directamente en la decisión de compra. Además, se suma la visión que los mercados de destino tienen de las hortalizas ecológicas importadas.

4. Factores Tecnológicos

La accesibilidad y el coste de la implantación de nuevas tecnologías, la mejora en los procesos de producción y en la cadena de suministro, o la optimización de recursos mediante innovación tecnológica son variables críticas que determinan la competitividad de nuestra empresa.

5. Factores Ecológicos o Ambientales

Incluyen las normativas medioambientales, el impacto del cambio climático en los cultivos y las plagas, la gestión y optimización de los recursos hídricos, la economía circular en nuestras fincas, o las certificaciones privadas de carácter medioambiental (como Naturland) que, en muchos casos, se adelantan a las demandas legales de los gobiernos.

6. Factores Legales

Engloban el extenso conjunto de leyes y regulaciones que afectan a nuestra actividad: legislación laboral, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales, formación, certificaciones privadas (GlobalG.A.P., GRASP, BRC, IFS, etc.), normativas fitosanitarias y ambientales, así como los requisitos de trazabilidad y etiquetado exigidos tanto por los mercados de destino como por los propios clientes.

PESTEL como guía estratégica

El análisis PESTEL se convierte así en una herramienta de gran ayuda para entender y planificar entornos empresariales y de mercado cada vez más impredecibles y complejos, como lo es el actual agribusiness. Gracias a él, podemos adelantarnos a los desafíos venideros y transformarlos en oportunidades emergentes y diferenciadoras frente a otras zonas productivas, especialmente las situadas al otro lado de las Columnas de Hércules.

En definitiva, el PESTEL es como una veleta, que nos indica de dónde viene el viento y hacia dónde puede llevarnos en una sociedad cada vez más cambiante y volátil.

Finalizo con una cita reveladora que escuché una vez y que resume la esencia del PESTEL:

“Para trabajar con éxito, trata de gestionar el riesgo y lo imponderable, no de evitarlos”.

Si te ha interesado este artículo, te invitamos a seguir descubriendo más contenidos en nuestro blog, donde compartimos reflexiones, noticias y buenas prácticas para cultivar un futuro más sostenible.

1 comentario en «Análisis PESTEL»